La famille de Félix appartient à la grande noblesse de robe et

d’épée de Provence. Elle s’est illustrée particulièrement à la

nomination d’un de ses membres, le comte du Muy, premier

ministre de la Guerre de Louis XVI (1774) et maréchal de France

(1775).

Originaire d’Avignon, elle s’enrichit au début du XVIe siècle

dans le négoce, en particulier de la soie, qui était

manufacturée à Avignon et importée du Levant, et forme plusieurs

branches à Avignon, Aix et Marseille. Sa filiation au XVe siècle

reste toutefois incertaine.

Présentée dans les généalogies du XVIIIe siècle comme issue des

anciens Félici de Turin et des Grimaldi, cette version a été

réfutée à raison par la Critique de Barcillon,

reprise par Lainé (1818) et du Roure (1923), qui évoquent plutôt

une origine judaïque. Mais cette dernière hypothèse semble elle

aussi fragile, car fondée sur aucun acte et en contradiction

avec un réseau matrimonial des Félix d’Avignon, où l’on ne

trouve aucun néophyte mais bien des négociants italiens

(Peruzzi, Francia, Gagnon, Magis), et des prénoms de l’Antiquité

inspirés du quattrocento. Quoi qu’il en soit, les Félix ont « produit

assez de personnages illustres pour pouvoir se passer

d'ancêtres imaginaires », rappelait Chaix d’Est-Ange. Les

charges et services innombrables qu’ils ont rendus à la Provence

ou au royaume, le démontrent suffisamment.

Parmi les charges exercées, citons celles de : conseiller à la

cour des Comptes de Provence (1604), conseiller au parlement de

Provence (1699), lieutenant des soumissions à Aix (1603, 1638,

1666), conseiller au siège de Marseille (1627), trésorier de

France (1619, 1650, 1687), trésorier de la marine (1577),

contrôleur général de la marine (1573, 1614), consul d’Aix

(1679, 1754), consul de Marseille, gentilhomme ordinaire de la

maison du roi, médecin du roi.

Sur le plan militaire, celles de : lieutenant général des armées

du roi (1748, 1792), maréchal de camp (1744, 1745, 1788), chef

d’escadre (1671), commandant en chef de Provence (1734),

commandant en chef et gouverneur de Flandre (1762), major de

Marseille (1650), capitaine de galère, gouverneur de places

fortes, maréchal de France (1775). En outre, dix membres de la

famille de Félix furent chevaliers de Malte, dont un grand

prieur de Saint-Gilles (1719).

Appelés à Versailles sous la Régence, ils obtinrent auprès de la

famille royale les fonctions éminentes de sous-gouverneur et

sous-gouvernante (1728, 1735), menin (1745), maître d’hôtel, et

au cœur du pouvoir royal les charges de conseiller d’Etat,

directeur des économats (1733), directeur de l’hôtel des

Invalides, et ministre et secrétaire d’Etat à la Guerre (1774).

Les Félix ont porté les titres réguliers de marquis du Muy

(1697), comte de la Reynarde (1724), comte de Grignan (1732),

baron de Dauphin et Saint-Maime (1754), marquis d’Ollières

(v.1756), seigneur de la Ferratière (1532), seigneur de la

Jaconnière-Puget (1663), baron d’Empire (1811), comte et pair de

France (1817), et plus brièvement ceux de marquis de Saint-Phal

(1744) et comte de Ribiers (1751). Ils se qualifiaient également

seigneur ou comte de Villarfouchard en Piémont, mais ce titre

reste incertain car faisant partie, avec la Jaconnière (terre

savoyarde dont ils transportèrent le nom à un petit domaine à

Signes) des possessions devant accréditer leur origine

piémontaise. Maintenus nobles en 1668, au vu de titres falsifiés

pour toute la filiation précédant l’alliance Péruzzi de 1493,

ils ont été admis aux honneurs de la cour en 1785, et

s’éteignent en 1903.

Quatre figures se détachent particulièrement de cette famille.

Celle de Jean-Baptiste de Félix de la Reynarde (1678-1759) dit

le Comte du Muy (bien que marquis à la mort de son

père), conseiller au parlement d’Aix (1699), ami du cardinal de

Fleury qui l’attire à Versailles (v. 1715-1720), et lui procure

la charge de directeur des économats (1733) après avoir obtenu

pour son épouse la place de troisième sous-gouvernante des

enfants de France (1729). Ayant la confiance du roi, le Comte du

Muy est nommé dans la foulée commandant en chef en Provence

(1734), sous-gouverneur du Dauphin (1735), conseiller d’Etat

(1740), maître d’hôtel de la Dauphine (1744). Grand seigneur

provençal, il fait restaurer le château du Muy, bâtit une

bastide près d’Aix et agrandit son domaine de la Reynarde à

Marseille, il acquiert également le magnifique château de

Grignan avec son comté (1732). Il eut de son mariage avec

Marie-Thérèse de Mison, deux fils, qui grandiront près de la

cour et à Paris.

Tancrède de Félix, marquis du Muy (1707-1777), l’aîné,

lieutenant général (1748), prit part aux batailles de son temps

puis entra dans l’intendance de la comtesse de Provence (1771) ;

il maria sa fille unique, Marie-Anne, avec le dernier marquis de

Créquy, alliance qui ne sera pas heureuse, marquée par la mort

en bas-âge de leur unique enfant. Ruinée à la Révolution, Mme de

Créquy épousera en 1802 le capitaine de Bosroger ; son mince

héritage reviendra pour partie à ses cousins Forbin la Barben.

Louis de Félix, comte du Muy (1711-1775), le cadet, après avoir

mené une brillante carrière lui aussi, maréchal de camp (1745),

est nommé menin du Dauphin (père de Louis XVI), prince qu’il

connaît depuis son enfance et dont il sera l’ami le plus fidèle

jusqu’à sa mort. Gouverneur de Flandre (1762), chevalier des

ordres du roi (1764), honneur que sa générosité avait repoussé

d’abord en faveur de son frère aîné, il accepte en 1774 la

charge de ministre de la Guerre, après l’avoir refusée dix ans

plus tôt à Louis XV. Il reçoit le bâton de maréchal l’année

suivante, mais meurt tragiquement d’une opération de la vessie.

Caractère droit et inflexible, homme de devoir, « sincère

dans les cours, austère dans les camps, stoïque sans humeur,

généreux sans faiblesse, le mérite à ses yeux fut la seule

noblesse » (épitaphe de Sacy), il fut une figure noble et

parfaitement honnête de son siècle.

L’héritage des Félix du Muy passe ensuite, dans des

circonstances complexes, à leur cousin éloigné Jean-Baptiste de

Félix d’Ollières (1751-1820), colonel d’infanterie (1775),

combattant de Yorktown, maréchal de camp (1788). Adepte des

idées nouvelles, ce nouveau Comte du Muy sert dans l’armée

républicaine comme général divisionnaire, fait l’expédition

d’Egypte et termine sa carrière avec la croix de commandeur de

Saint-Louis, le titre de baron d’Empire puis celui de comte-pair

héréditaire (1817). Il avait épousé en 1788 Louise de Vintimille

du Luc, petite-fille de Louis XV, dont il n’eut pas d’enfant. De

fait, comme il en avait bénéficié lui-même, il laissa son riche

héritage à la branche aixoise des Félix, la dernière alors

existante. Celle-ci s’éteindra à la mort de Ferdinand de Félix

du Muy (1841-1903), propriétaire et ancien maire d’Ollières,

dont les sœurs sont entrées par mariage dans les familles de la

Fresnaye et de Coustin.

*

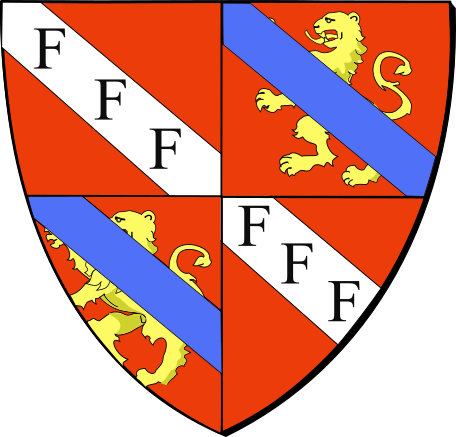

Armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules à la bande

d'argent, chargée de trois F de sable, aux 2 et 3 de gueules

au lion d'or à la bande d'azur brochante sur le tout.

Elles furent ainsi enregistrées à l’Armorial général par

Jean-Baptiste de Félix la Reynarde seigneur du Muy, Balthasar de

Félix, écuyer, Michel de Félix écuyer, lieutenant général aux

soumissions d’Aix, Philippe Joseph de Félix d’Ollières enseigne

de galère, et Jean-Baptiste de Félix la Reynarde.

Les armes des Félix sont les premières, les trois lettres F

rappelant leur devise : Felices fuerunt fideles, dont

la tradition attribuait l’origine à un comte de Savoie en 1247.

Les armes écartelées sont celles des Fraxinelli, de Verceil en

Lombardie.

Deux chevaliers de Malte, Joseph de Félix la Reynarde,

commandeur d’Espalion et ancien capitaine de galère, et Scipion

de Félix la Reynarde, y ajoutèrent naturellement en chef la croix

de Malte.

Paul de Félix de Greffet de la Ferratière chevalier, trésorier

général de France, inscrit lui aussi à l’Armorial, écartela : au

1, de gueules à la bande d’argent chargée de trois F de

sable (Félix), au 2 et 3, d’azur semé de billettes

d’argent au lion d’or brochant (Greffet), au 4 de

gueules au lion d’or à la bande d’azur brochant sur le tout (Fraxinelli).

A noter que les Félix de Creisset, de Mézel et Riez, adoptèrent

des armes identiques, bien que leur origine soit – en l’état de

nos connaissances – bien distincte : de gueules au lion

d’or à la bande d’azur brochant sur le tout. Ainsi

déposées à l’Armorial général par Honoré de Félix, seigneur de

Creisset, et par Joseph de Félix, bourgeois de Riez.